パソコン & ハードディスクデータ復旧

サービス料金

| HDD容量 | 論理障害 | 物理障害 |

|---|---|---|

| ~ 1 TB | ¥ 35,000 | ¥ 70,000 |

| ~ 2 TB | ¥ 37,000 | ¥ 85,000 |

| ~ 4 TB | ¥ 39,000 | ¥ 98,000 |

| ~ 6 TB | 相談要 | 相談要 |

| ~ 8 TB | 相談要 | 相談要 |

他社で復旧できなかった媒体も承っております。

但し、復旧成功時のサービス料金は割増されます。復旧までの所要時間はハードディスクの損傷の具合によって異なります。

・1TBの場合、論理障害は1日内、物理障害は1日~7日データ復旧の度合いは復旧作業後に判ることとなります。

ハードディスクとは

ハードディスクとは磁性体でコーティングされたアルミニウムの原

ハードディスクは物理的な要素である各部品とコンピューターのO

ハードディスクの記録方式

ハードディスクの記録方式にはCMR(Conventional Magnetic Recording)とSMR(Shingled Magnetic Recording)があり、限界に近づきつつある3.5インチHDDの記録容量を向上させることを目的に近年はSMR採用機種が増えています。SMR方式では従来のCMR方式とは異なりデータを書き込むトラックが重ね合わされ、キャッシュメモリを用いて二段階書き込みが行われるため、一部の用途ではパフォーマンスに多少差がでてくる場合があると言われています。

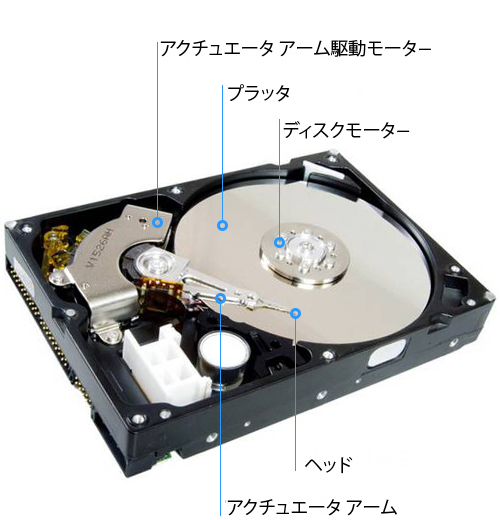

ハードディスクの構造

プラッタ(Platter)

非磁性体であるアルミニウム円板表面に磁性体の酸化金属膜を両面

ヘッド(Head)

プラッター表面にコーティングされた磁性体を磁化/

ディスクモーター(Disk Motor)

プラッターを回転させるための部品です。 使用量によって劣化し性能が低下していきます。

アクチュエータ(Actuator)

ヘッドを動かす装置です。 ハードディスク回路基板(PCB)から制御信号を受け、

PCB(Printed Circuit Board)

ハードディスク(HDD)の下部には回路基板(PCB)

ハードディスク障害症状の詳細8

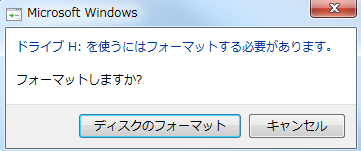

詳細1ー8.フォーマットして下さい

| 症状 |  |

|---|---|

| 原因 | 不良セクター、ファイル情報損傷 |

| 対策 | ①不良セクターが有る場合、 ②2次障害復旧作業を進める前にディスクを複製しておきます。 |

| 備考 | 不良セクターが有る場合は不良セクターの領域によって復旧率が異 |

| 復旧所要時間 | ハードディスク容量 500GBの場合は、約1日 |

| 作業難易度 | 低 ・ 中 ・ 高 |

詳細2ー8.ファイル・フォルダ削除

| 症状 | 誤削除、フォーマット |

|---|---|

| 原因 | 削除した、フォーマットした、OSを再インストールした。 |

| 対策 | 2次障害復旧作業を進める前にディスクを複製しておきます( 一般販売されている復旧プログラムだけで対応ができます。 但し、 |

| 備考 | 削除後、大量のデータを追記・ |

| 復旧所要時間 | ハードディスク容量 500GBの場合は、約1日 |

| 作業難易度 | 低 ・ 中 ・ 高 |

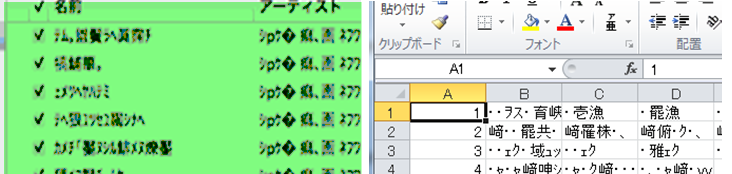

詳細3ー8.文字化け

| 症状 |  |

|---|---|

| 原因 | ①不良セクターがある。 ②ファイルシステム情報の損傷がある。 |

| 対策 | ①不良セクターが有る場合、 ②2次障害復旧作業を進める前にディスクを複製して置きます。 |

| 備考 | 不良セクターが有る場合は不良セクターの領域によって復旧率が異 |

| 復旧所要時間 | ハードディスク容量 500GBの場合は、約1日 |

| 作業難易度 | 低 ・ 中 ・ 高 |

詳細4ー8.固まってしまう

| 症状 | ― |

|---|---|

| 原因 | ①不良セクターがある。 ②ファイルシステム情報の損傷がある。 |

| 対策 | ①不良セクターが有る場合、 ②2次障害復旧作業を進める前にディスクを複製して置きます。 |

| 備考 | 不良セクターが有る場合は不良セクターの領域によって復旧率が異 |

| 復旧所要時間 | ハードディスク容量 500GBの場合は、約1日 |

| 作業難易度 | 低 ・ 中 ・ 高 |

詳細5ー8.ハードディスク異音

| 症状 | カチャ~カチャ~ 異音がする。 |

|---|---|

| 原因 | ①落下・衝撃等によるヘッド損傷 ②経年劣化によるヘッド損傷 |

| 対策 | ①ハードディスクから異音がする場合はすぐ電源を切断します。 ②ハードディスクのヘッドを交換します。 ③ ※ ハードディスクから異音がする際には試しで繰り返し通電をするの |

| 備考 | 損傷の度合いによりますが、 |

| 復旧所要時間 | ハードディスク容量 500GBの場合は、約5日 |

| 作業難易度 | 低 ・ 中 ・ 高 |

詳細6ー8.電源投入後反応なし

| 症状 | 電源を投入してもなんの反応なし |

|---|---|

| 原因 | ①経年劣化による回路基板(PCB)損傷 ②浸水・火災等による回路基板(PCB)損傷 |

| 対策 | ①ハードディスクから異音がする場合はすぐ電源を切断します。 ②ハードディスクのヘッドを交換します。 ③正常なハードディスクを用意して正常な領域のデータを復旧します。 ※損傷されたヘッドがプラッタを傷つけてしまうとデータ復旧が極めて混乱になります。 ハードディスクから異音がする際には試しで繰り返し通電をするのが一番危険です。 |

| 備考 | 損傷の度合いによりますが、 |

| 復旧所要時間 | ハードディスク容量 500GBの場合は、約5日 |

| 作業難易度 | 低 ・ 中 ・ 高 |

詳細7ー8.ハードディスク容量変更(1TB➝32MB)

| 症状 | 1TBのハードディスクの容量が32MBに変更された( |

|---|---|

| 原因 | ROMのファームウェアの損傷 |

| 対策 | ①同じ仕様のハードディスクからファームウェアを移植します。 ② |

| 備考 | 損傷されてるファームウェアの更新ができればほぼ元通りに復元が |

| 復旧所要時間 | ハードディスク容量 500GBの場合は、約5日 |

| 作業難易度 | 低 ・ 中 ・ 高 |

詳細8ー8.火災・浸水

| 症状 | 浸水・火災等、自然災害による物理的な故障 |

|---|---|

| 原因 | 浸水・火災等、自然災害による物理的な故障 |

| 対策 | ①回路基板の交換を行います。 ② |

| 備考 | 損傷されてるファームウェアの更新ができればほぼ元通りに復元が |

| 復旧所要時間 | ハードディスク容量 500GBの場合は、約5日 |

| 作業難易度 | 低 ・ 中 ・ 高 |

データ復旧作業の手順(6段階)

1.ハードディスク診断

ハードディスクを受領次第、

診断後、ハードディスクの状態と復旧までの所要時間・

復旧までの所要時間・

サービス料金はハードディスクの損傷の具合によって異なります。 データ復旧の度合いは復旧作業後に判ることとなります。

2.ハードディスク複製

デュプリケイターソフトを利用してハードディスクの複製作業を行

重要な作業です。

ハードディスクを複製することで原本データの2次損傷を予防する ことができます。 ハードディスクが通電しなかったり、

異音がする等物理的に壊れた際にはハードディスクの修理作業が伴 います。

3.ハードディスクデータ分析

ハードディスクから要請されたデータを復旧するためにデータを分

所要時間はインターフェースがSATAの場合100GB当り、

約30分程度掛ります。

4.ハードディスクデータ復旧

上記3.

ハードディスクのファイルシステム、

復旧対象データフォーマットに最適化されている復旧プログラムの 使用が必要です。 弊社では各種の組み合わせが可能な復旧プログラムを有しておりま す。

5.データ復旧検証

お客様から頂いた情報に基づき復旧データ量、

復旧結果が良くない場合はカスタマイズ 復旧作業を行います。

例1.映像ファイルが再生できない。

例2.データベースファイルがマウントできない。等々。*カスタマイズ 復旧作業時には復旧ブログラム開発が必要です。

6.復旧データ報告

復旧したデータを整理してデータ復旧結果のご報告をさせて頂きま

復旧データのリストを作りご提示させて頂きます。

- 写真データの場合はイメージファイルを提示させて頂きます。